就業規則「服務規律」何を書くのか~採用にも活かせるいきいき就業規則の作り方のコツ

【2018年6月29日公開/2024年5月17日更新】

-1024x644.jpg)

今日は、会社のみなさんと「服務」について話し合う日だニー。

この話合いは、みなさんが「どんなことを大切に仕事をされているか」が分かるので、

とってもワクワクしているニー。

あれ?でもそういえば、そもそも「服務」って何だったかニー?

よくある規程では、働くにあたって守らなければならないことが

ズラリと書いてあるイメージだけど、禁止する事柄ばかりだと、

なんだか「校則」みたいだニー。

「服務規律」において一般的に書いてある内容とは

就業規則の中で必ず出てくる「服務規律(規定)」。

そもそも「服務」とは何でしょうか。

辞書によると、「職務・任務に服すること」。どちらかというと、

“社員が会社に服従する”といった意味合いが含まれています。

厚生労働省が発表しているモデル就業規則によると、

服務に関しては次のとおりの内容が書かれています。

2.遵守事項

3.職場のパワーハラスメントの禁止

4.セクシュアルハラスメントの禁止

5.妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止

6.その他あらゆるハラスメントの禁止

7.個人情報保護

8.始業および就業時刻の記録

9.遅刻、早退、欠勤等

これらの項目を見ると、服務規律とは職場秩序を守る、

言い換えれば働きやすい職場にするために守るべきことがらということが言えそうです。

しかし、どのひな形を見ていても「~してはならない」「~しなくてはならない」の連続。

これで、社員の方々の行動が果たして前向き・積極的になるでしょうか。

■よく読まれているコラム

【就業規則の作り方】リノベーション就業規則で会社の歴史を活かす方法

世界一わかりやすい「かんたん就業規則解説」~就業規則に記載すべき内容とは

中小企業様向け【わかりやすい就業規則】▶ 自社で就業規則作成・改定したい方のための動画セミナー▶

服務規律とは、会社と社員の約束ごとという意味だけなのか

服務規定の書き方を検討する際に考えたいのが、

「就業規則は誰に向けて書かれたものか」ということ。

当然、会社と社員の約束ごとという意味はあるでしょう。

しかし、それだけでしょうか。

私たちが就業規則について話し合う時はこのように説明しています。

就業規則は、会社と社員の約束ごとを書いたものであると同時に、

「会社」が社外(お客様・取引先様・入社者・入社希望者)に向けて発信しているものでもある。

もう少し詳しく説明しましょう。

普段、「会社」と「社員」と分けて考えているけれど、「会社って何?」というと、

会社を形成しているのはまぎれもなく「社員」のみなさんです。

社員のみなさんが能力を向上させ、一丸となって目標に突き進めば、会社は伸びていくでしょう。

社員のみなさんが一向に能力を上げず、一人ひとりがそれぞれに「(仕事ではなく)作業」をすれば、

遅かれ早かれ会社の成長は止まるでしょう。

だからこそ、「会社」と「社員」を切り分けて、あたかも対立軸にあるようなスタンスで就業規則を作っていくと、どこか違和感を感じる規則になる、具体的に言えば、社員は「それは会社が考えること」と自分と会社を分けて考え、経営に対しても会社を良くしていくのも「人ごと」になってしまうのです。

このように、「会社⇔社員」と考えるのではなく、「会社=社員」と考えて、就業規則をもう一度見ると、

就業規則は、会社と社員の約束ごとを書いたものであると同時に、

「会社」が社外(お客様・取引先様・入社者・入社希望者)に向けて発信しているものでもある。

ということがご理解いただけるのではないでしょうか。

そう考えた時、服務は「服従する内容」から、

「私たちが働くうえで大切にしているルール」という見方ができるようになります。

つまり、

私たちA社は、こんなことを大切にして働いています。

こんな会社と付き合っていただける方、こんな会社に入って働いてみたいという方、

ぜひ一緒にしごとをしませんか?と。

社員が働くうえで服従すると考えると、

「~してはならない」「~しなければならない」のオンパレードかもしれませんが、

自社の働き方を表現するということであれば、もう少し違う表現になりそうです。

■よく読まれているコラム

「面談が苦手」から解放!「上手くいかせる進め方」があった~効果的な面談の流れ

わかりやすい就業規則ハンドブック「働き方BOOK」▶

働き方改革をする際にもオススメ!服務規律の見直し方法・事例紹介

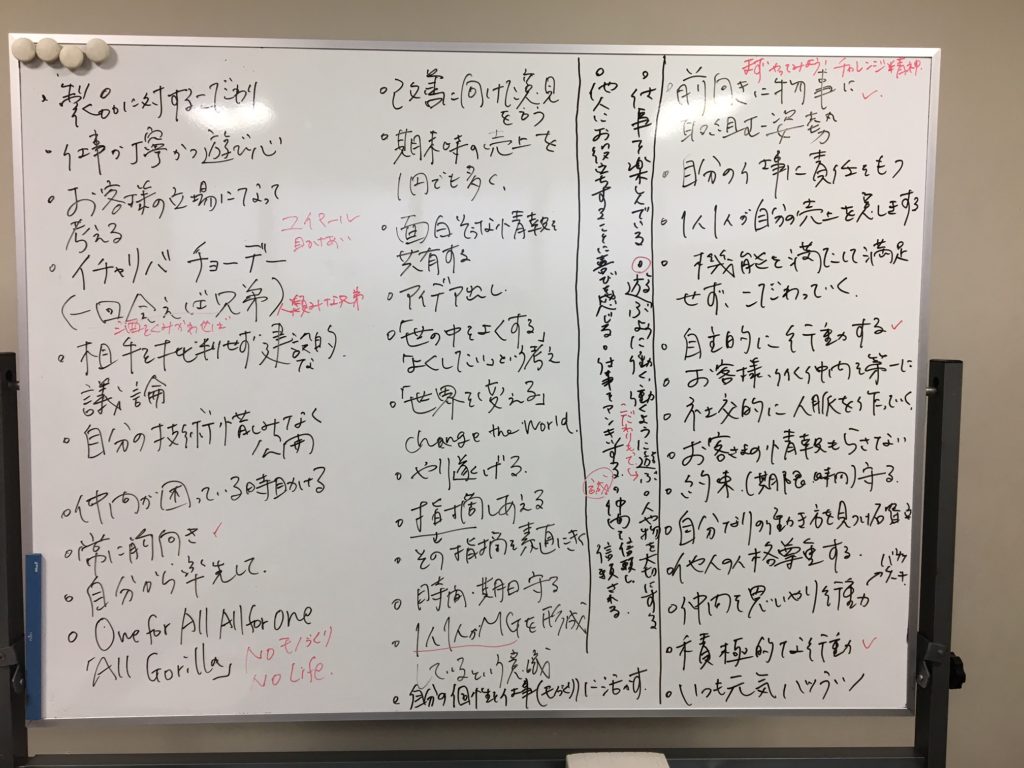

私たちが服務規律を考えるとき、こんな問いかけをします。

働くうえで守っていきたい約束事、大切にしたい考え、

一緒に働きたい仲間の行動はどんなことでしょうか?

この問いで、会社のカラーが出てきます。

プロフェッショナルな仕事を追及している組織、

仕事内容より、人に対する思いやりの色が強い組織etc…

このように「ワーク」で考えることもあれば、

アンケートを取って集約していく、あるいはプロジェクトメンバーで意見を出していくこともあります。

それらを最終的に、就業規則に反映させます。

【例】

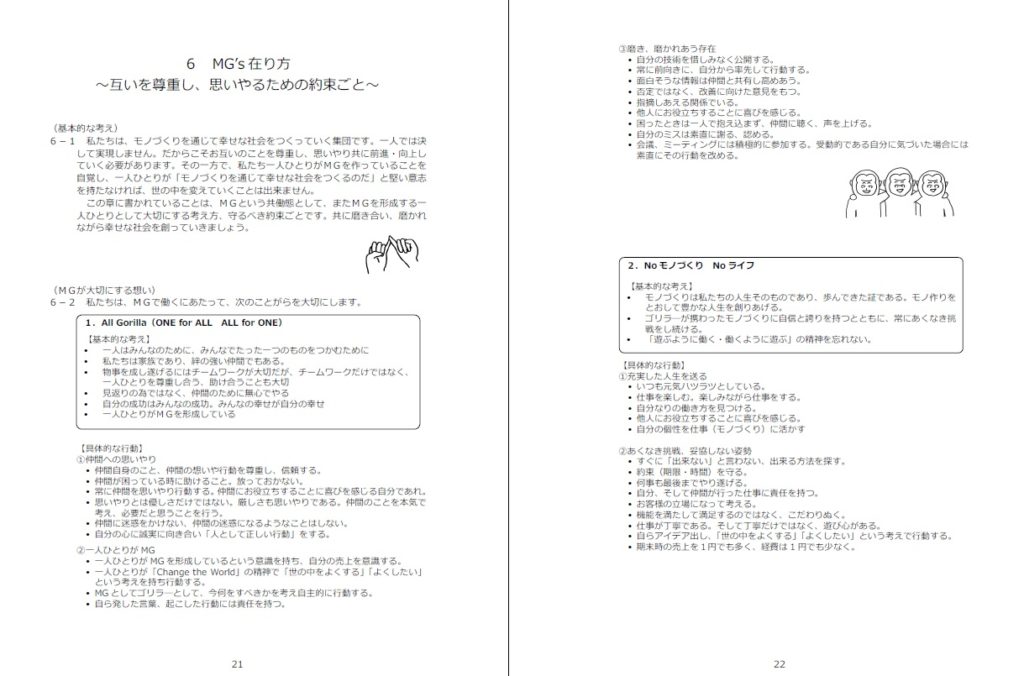

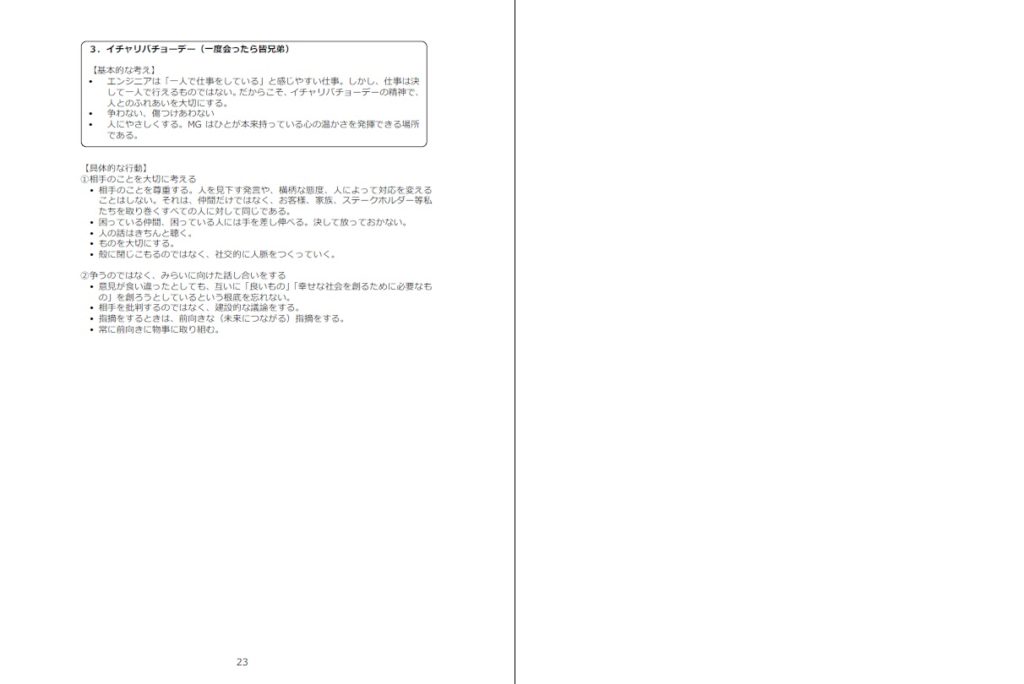

《株式会社Moutain Gorilla(大阪府大阪市・IT業)様》

※こちらの会社様では、自社をMGと呼ばれ、社員のことを「ゴリラ―」と表現されています。

いま盛んに叫ばれている「働き方改革」。

働き方改革も、まさに「現在の自分達の働き方」

そして「どのような働き方が良いのか」を考える機会であるといえます。

マニュアル化、オートメーション化などのハード面の改善だけでなく、

自分たちがどのようなことを大切に働いているのかというソフト面を明らかにし、

それを「服務規律」に反映させてみてはいかがでしょうか。

■まとめ

今回は「服務規律」について見てきました。

ポイントは次のとおりです

・服務規律は、一般的に「遵守すべきことがら」が書かれていることが多い

・就業規則は誰に向けて書かれたものかと考えると、社内的な意味合いだけでなく、

社外的にもPR出来るツールである

・服務規律、見方を変えれば「働くうえで大切にしていることがら」と言える

・働き方改革にも活かしてみては

就業規則を作成する際、いつもお伝えしていることがあります。

それは、自社の働き方が詰まった一冊にすることができれば、

採用にも活かすことができますよ、ということ。

ひな形をアレンジしただけではなかなか自社の特徴にはなりません。

しかし、想い、理念、大切にしていること、働き方、

これらを自分達の言葉でまとめた「いきいき就業規則」は、

お客様、取引先様、これから入社する仲間、

そして社会に向けて自社の働き方を示す一冊になることでしょう。

また、社員のみなさんとしても、自分自身がワークに参加することにより、

働き方を考える契機になるとともに、

就業規則づくりに参加しているのだという参画意識も湧いてきます。

ぜひ、ともに進めてみてはいかがでしょうか。

■よく読まれているコラム

見た時に目が輝く!ついつい読んでしまう就業規則の作り方~なぜツマラナイ就業規則が多いのか

面談の声掛けはこうする!~効果的な面談は「面談前」から始まっている

【プロジェクト型 就業規則作成】ハンドブックを作る3つのメリットと作り方解説

自社で就業規則作成・改定したい方のための動画セミナー▶ 中小企業様向け【わかりやすい就業規則】▶ ≪顧問契約不要≫就業規則「ここだけチェック」サービス▶ わかりやすい就業規則ハンドブック「働き方BOOK」▶ A4一枚の面談シートを活用して

「面談をうまくいかせる進め方」はコチラから ▶

-

前の記事

就業規則「総則」何を書くのか~いきいき就業規則の作り方のコツ 2024.05.16

-

次の記事

就業規則「懲戒規定」何を書くのか~いきいき就業規則の作り方のコツ 2024.05.20

-150x150.jpg)

.jpg)